白ナンバー(自家用車)のアルコールチェック義務化について

道路交通法施行規則の改正により、令和4年度から白ナンバー(自家用車)でもアルコールチェックが義務化されます。本記事では、その背景や対応方法についてまとめて解説します。

3分でわかるSmartDrive Fleet Basic クラウド型アルコールチェック機能

SmartDrive Fleet Basic クラウド型アルコールチェック機能の概要についてご紹介します。

目次

※ 2022年10月から開始とされていたアルコール検知器の使用義務化は「当面の間延期」とされていました。しかしその後「2023年12月より施行予定」として同年6月にパブリックコメントの募集が開始されています。

詳しくは【速報】アルコールチェック検知器の使用義務化が2023年12月に施行予定! -パブリックコメント募集開始-を御覧ください。

こちらの記事でもアルコールチェック義務化について詳しく学べます。

【2024年最新版】アルコールチェック義務化を徹底解説!対象者は?安全運転管理者の対応は?

白ナンバー(自家用車)にアルコールチェックが義務化される背景

緑ナンバー(営業車)におけるアルコールチェック義務化

日本における飲酒運転の厳罰化は1970年から始まりましたが、事業者におけるアルコールチェック義務は2011年からスタートしています。

国土交通省主導の元、有償で人や物を運ぶ事業者(タクシーやトラックなどの緑ナンバー)では、アルコール検知器を使用した運転者の酒気帯び有無の確認が義務化されたのです。

アルコールチェック義務化の対象者(対象事業所)と対象車両

以下は、アルコールチェック義務化の対象事業者と対象車両の具体例を表形式でまとめたものです。

| 対象事業者 | 対象車両の具体例 |

|---|---|

| 緑ナンバーを保有する運送業・旅客運送業者 | トラック、バス、タクシーなど(有償で貨物や人を運ぶ営業用車両) |

| 白ナンバー車両を5台以上保有する事業者 | 社用車(営業車やリース車両)、カーシェア用の車両 |

| 定員11人以上の白ナンバー車両を1台以上保有する事業者 | 大型バンやマイクロバス(社員送迎用など) |

| 公道を走行するフォークリフトを使用する事業者 | 公道を横断または移動するナンバー付きフォークリフト |

| レンタカー事業者 | 貸出用のレンタカー(法人利用向け) |

| リース会社 | 長期リースで提供される営業用車両(トラックや社用車など) |

警察庁による道路交通法施行規則の改正

その後、2021年6月に千葉県八街市で白ナンバーのトラックが起こした飲酒運転による交通事故をきっかけに、警察庁が2021年9月より、白ナンバー(自家用車)を5台以上もしくは定員11人以上の車を1台以上使う事業所に対し、運転前の点呼・アルコールチェックを義務化する道路交通法施行規則の改正案を国家公安委員会に提出。2022年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されることになりました。

関連記事:アルコール検知器の使用義務化の延期、警察庁の方針が明らかに

白ナンバー(自家用車)と緑ナンバー(営業車)の違い

白ナンバー(自家用車)とは?

白ナンバーとは、多くの方が持つマイカーと同様に「白ナンバー(白地に緑文字)」のナンバープレートをつけている事業用自動車以外の一般的な車両です。法人の場合は自社の荷物や人員を「無償で運搬」する車両です。具体的には、営業担当者が渉外活動に使う社用車、自社で製造した部品や商品などを取引先へ運ぶ配送用の車両などが含まれます。

緑ナンバー(営業車)とは?

緑ナンバーとは、運賃をもらって他社の荷物や人員を運搬する事業用の車両です。旅客(利用者)や貨物を輸送することで対価(運賃や配送料)をもらうことを目的としており、緑ナンバーを取得するためには様々な条件があります。

黄色ナンバーとは

黄色ナンバーとは、排気量600cc以下の軽自動車の識別のために1975年に導入されました。高速道路での料金や速度制限の違いを一目で分かるようにするため、視認性の高い黄色地に黒文字のデザインが採用されました。現在はその意味合いが薄れつつあります。

黒ナンバーとは

黒ナンバーとは、黒地に黄色い文字のナンバープレートで、軽貨物運送事業用の軽自動車に付けられます。軽トラックや軽バンなどの事業用車両が対象で、税金が安く、開業が容易な特徴があります。

例えば宅配便が使用する軽トラックやワゴン車などに見られます。

郵便配達用の赤い車両も、郵便物運搬業務のため黒ナンバーが使用されています。

軽自動車にも白ナンバーがある?

軽自動車でも白ナンバーを取り付けることができますが、これは通常の白ナンバーではなく、図柄入りの特別仕様ナンバープレートです。主に3種類あり、全国版図柄入り、ご当地版図柄入り、東京2020オリンピック・パラリンピック特別仕様があります。

これらの白ナンバーは、軽自動車であることを示すために黄色の縁取りがされています。白ナンバーへの変更は自家用軽自動車のみが対象で、事業用や字光式ナンバープレートを希望する場合は対象外となります。

詳しくはこちら:

営業車などに使う事業用ナンバーの取得方法と、車のナンバーの種類

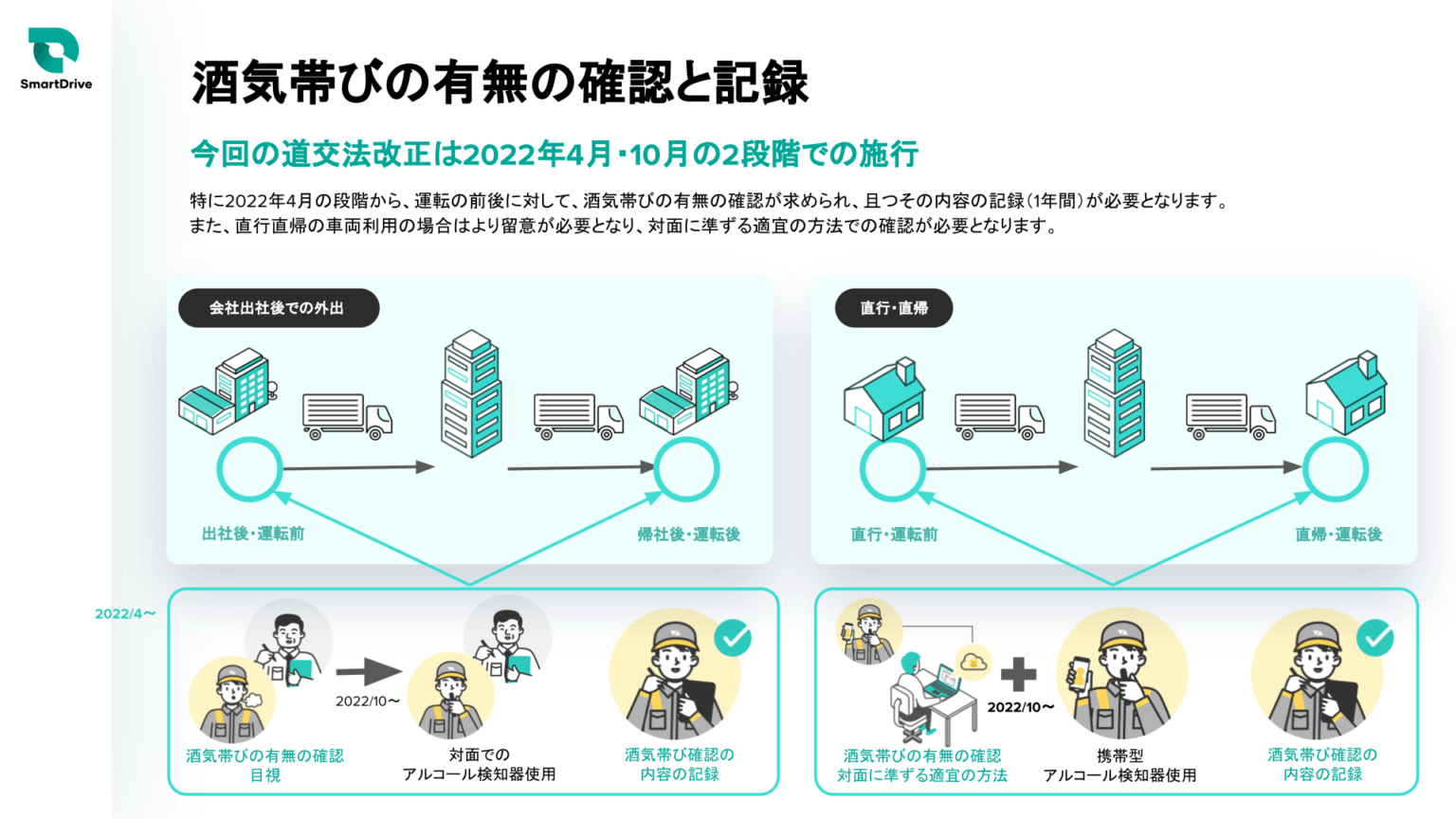

業務形態別のアルコールチェック対応

通常の出社勤務の場合のアルコールチェック

通常の出社勤務の場合、アルコールチェックは原則として運転前後に対面で実施します。

安全運転管理者が運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を直接確認し、アルコール検知器を用いて測定を行います。結果はアルコールチェック記録簿に記入し、1年間保管する必要があります。

直行直帰の場合のアルコールチェック

直行直帰の場合、対面でのチェックが困難なため、以下の方法で実施します。

- 運転前

- ビデオ通話を利用し、安全運転管理者が運転者の様子を確認

- 安全運転管理者の立会いのもと、運転者がアルコール検知器でチェックを実施

- 運転者が管理システムに結果を入力

- 運転後

- 再度ビデオ通話で運転者の様子を確認

- アルコール検知器での測定を実施

- 結果を管理システムに入力

- 安全運転管理者が記録をチェックし、必要に応じて修正を依頼

早朝・深夜の直行直帰の場合のアルコールチェック

早朝や深夜の直行直帰時には、以下の方法が採用されます。

- カメラ・モニターを使用し、安全運転管理者がドライバーの顔色、声色、検知器の測定結果を確認

- 携帯電話や無線を用いて、直接声の調子を確認し、アルコール検知器の測定結果を報告させる

注意: 単純にメールでの結果報告は原則認められていません。

出張の場合のアルコールチェック

出張時のアルコールチェックも、直行直帰と同様の方法で実施します。スマートフォンやカメラを用いて、安全運転管理者が遠隔で確認を行います。

業務途中での帰宅の場合のアルコールチェック

業務の途中で帰宅するなど、勤務が途切れた場合は「一連業務」ではなくなるため、勤務時間ごとにそれぞれアルコールチェックを行う必要があります。

私有車両の業務使用の場合のアルコールチェック

私有車両を業務で使用する場合も、アルコールチェックの対象となります。

通常の社用車と同様の手順でチェックを実施します。

全ての業務形態において、アルコールチェックは1日2回(運転前と運転後)実施することが基本です。また、記録には確認者名、運転者名、車両の識別情報、確認の日時、方法などを含める必要があります。これらの記録は1年間保管することが求められています。

関連記事:アルコールチェックのタイミングはいつ?直行直帰の場合はどうする?シーン別に解説

安全運転管理者とアルコールチェック義務化

安全運転管理者選任事業所が対象

白ナンバー(自家用車)の乗用車を5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を保有し、道交法にて「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業所を持つ企業や団体が対象です。最新の届け出数によれば全国で約34万の事業者と、その管理下にある約782万人のドライバーが対象であり、多くの企業が義務化の対象になります。

安全運転管理者がアルコールチェックを推進

警察庁によると、アルコールチェックは安全運転管理者の業務を拡充することによって実施します。安全運転管理者は、管理下の運転者に対し、交通安全教育指針に従った安全運転教育と内閣府令で定める安全運転管理業務を行う必要があります。

関連記事:【2024年】安全運転管理者とは?わかりやすく罰則や講習について解説

安全運転管理者に追加で定められた業務とは?

改正前の安全運転管理者の業務(2022年3月まで)

道路交通法施行規則第9条の10に記載の通り、運転者の適性の把握/運行計画の作成/交替運転者の配置/異常気象時の安全確保の措置/点呼と日常点検/運転日報の備付け/安全運転指導の7項目の業務が定められていました。

関連記事:【テンプレート付き】運転日報とは?書き方や無料Excelテンプレートを紹介!

関連記事:【テンプレート付き】アルコールチェック記録簿を簡単に!記入例解説

関連記事:【テンプレート付き】点呼記録簿の書き方と記入例を解説

関連記事:【解説/テンプレ付】自動車事業に欠かせない日常点検表

改正後の安全運転管理者の業務(2022年4月以降)

2022年4月からは、運転の前後に、運転者に対して目視による酒気帯びの確認、及び酒気帯び確認の記録を1年保管することが業務として追加されました。また、運転の前後に、運転者に対してアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認と、正常に機能するアルコール検知器を常備することが業務として定められます。

今後の課題と対策

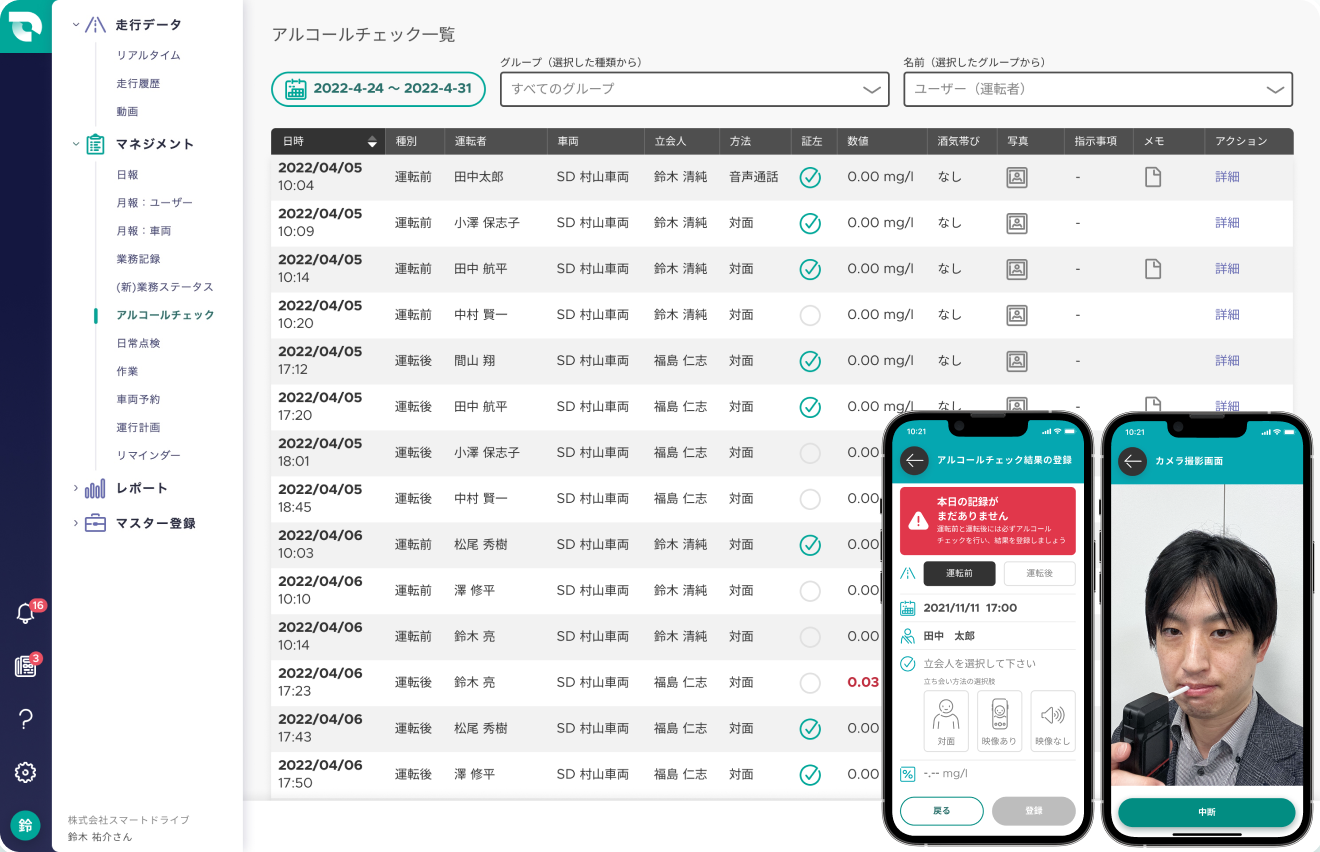

アプリを活用したアルコールチェック業務負荷軽減と生産性向上

多くの企業がアルコールチェッカー(検知器)の導入を前提に運用設計を進めていますが、日常の運転前後にアルコールチェックを行い確認・記録・管理していく業務は相乗以上に現場に業務負荷がかかります。

紙の日報に項目を追加することで一時的に対応している企業もありますが、現場の業務負荷軽減への対策として、クラウド型のアルコールチェッカーやスマートフォンのアプリを活用したアルコールチェック記録といったIT活用も、一部企業では既に進んでいます。

関連記事:【2024最新】法人向けアルコールチェックアプリおすすめ12選

コロナ感染対策とアルコール消毒による誤検知

2022年4月現在、いまだにコロナウイルスは猛威を奮っていますが、2022年3月には島根県でアルコールチェッカー(検知器)が原因と疑われるクラスターが発生し、県が注意を呼びかけました。

コロナ対策として行っているアルコール除菌が要因で、アルコール検知器の誤検知も発生しています。今後は各メーカー毎に推奨される消毒方法などを確認し、対応していくことが求められています。

アルコールチェッカーの寿命と買替え

多くの企業がアルコールチェッカー(検知器)の導入を急いでいますが、アルコールチェッカーには検知方式が複数存在します。方式によってはセンサー寿命は1年〜2年という機器も多く、今後アルコールチェックの定着が進んでいく中で、今後各社は運用面とコスト面の両方を鑑みて、最適なアルコールチェッカーを選定する必要があるでしょう。

アルコールチェッカーの選定には、目的別にアルコールチェッカーのタイプをご紹介した記事もご覧ください。

アルコールチェック義務化おすすめ記事

- [延期情報あり]アルコール検知器はいつから必要?4月?10月?

- 【速報】アルコール検知器の使用義務化が正式に延期決定!いま取るべき行動とは?

- 【2024年】安全運転管理者とは?わかりやすく罰則や講習について解説

- 白ナンバーのアルコールチェックには携帯型の検知器をおススメする理由

- アルコールチェックのタイミングはいつ?直行直帰の場合はどうする?シーン別に解説

- 【テンプレート付き】アルコールチェック記録簿を簡単に!記入例解説

- アルコールチェッカーの数値の見方について解説

- 運転前に知っておくべし!あのお酒は何時間で抜けるのか

- 【2024】法人向けアルコールチェックアプリおすすめ12選

- サッカーJ1・湘南ベルマーレが、アルコールチェック運用にSmartDriveを選んだ理由

- コスト・手軽さ・拡張性。すべてが揃ったクラウド型アルコール検知器プランは、会社の“不”を解消する

- 総務と営業サポート、双方の課題を一挙に解決!保険会社における車両管理DXの効果とは。