この記事を読むと

- 安全運転管理者等法定講習が必須であることを知ることができる

- 安全運転管理者等法定講習の地域ごとの日程を把握できる

- そもそも安全運転管理者とは何かを理解できる

この記事を読む方におすすめの資料

事業や日々の業務において車両を利用する場合、安全で確実な運行を実現するためにも安全運転管理者は欠かせません。2022年4月からは白ナンバーでもアルコールチェックが義務化されましたが、実際に運用や記録の保持など、業務を担当するのも安全管理者です。本記事では、受講必須の法定講習をご紹介するとともに、安全運転管理者の担う業務についても詳しく解説します。

安全運転管理者等法定講習とは

安全運転管理者等法定講習とは、道路交通法に基づいて公安委員会が行う法定の講習です。

公安委員会から講習の通知を受けたとき、安全運転管理者の受講が義務付けられており、“自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等”について学びます。

安全運転管理者等法定講習の受講は毎年一回の受講が必須

安全運転管理者等法定講習は毎年一回の受講が必須です。講習の開催日時と場所は都道府県によって異なりますので、事業所の所在地から近い各警察署交通課交通総務係、安全運転管理者連合会、交通安全協会などのHPを必ず確認してください。

<東京都の場合>

毎月、2回〜10数回程度、都内にある市民会館や大小のホールにて実施しています。

安全運転管理者の場合、受付が9時00分〜、講習が9時40分〜16時30分まで(受講場所などにより多少の前後がございます。必ずご確認ください)。休憩を挟みますが、講習時間は運転の管理の経験等に応じ6〜10時間と定められていますので、この日は業務の時間が確保できないことを考慮し、余裕を持って予定を組んでおくと良いでしょう。

安全運転管理者等法定講習の手数料・費用・金額は?

手数料は、安全運転管理者講習が4,500円、副安全運転管理者講習は3,000円です(非課税)。

出典:安全運転管理者等に関するよくある質問 - 警視庁

安全運転管理者等法定講習の持ち物は?

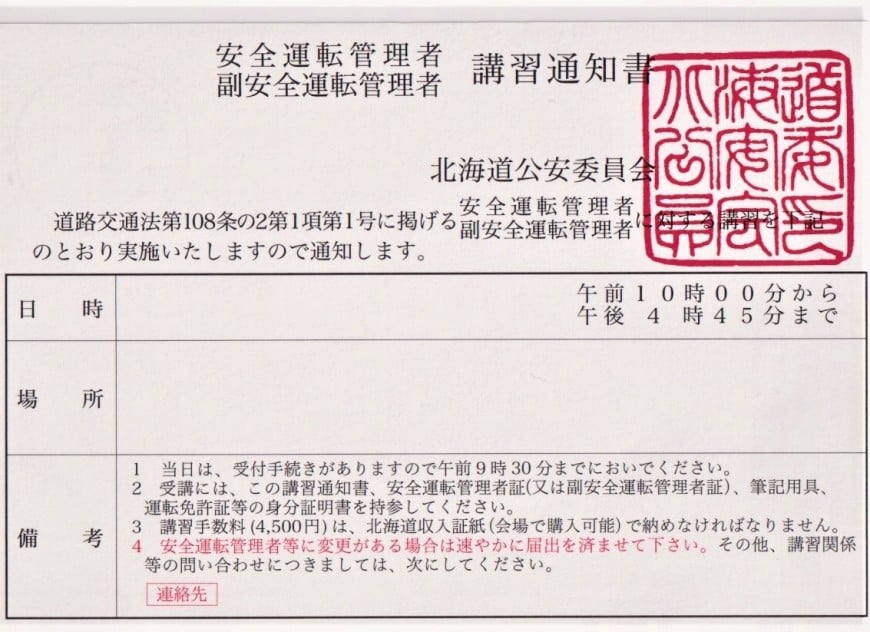

- 講習通知書(ハガキ)

- 講習手数料(非課税)安全運転管理者は4,500円、副安全運転管理者は3,000円

- 安全運転管理者証※

- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)

- 筆記用具(講習の内容を記録するためのノートや筆記用具等)

講習の受付には、「講習通知書」、「講習手数料」、「安全運転管理者証※」が必要です。

講習申請書の講習手数料欄に、収入証紙を貼付して提出します。

また本人確認を行う場合があるため、運転免許証や保険証などを持っていくと安心です。

※安全運転管理者証は各都道府県で廃止の傾向にあります。詳細については事業所の所在地から近い各警察署交通課交通総務係、安全運転管理者連合会などのHPをご確認ください。

参考:安全運転管理者証の廃止について - 宮城県警察

参考:安全運転管理者等に関する届出 - 大阪府警察

講習通知書の見本

安全運転管理者等法定講習会の日程と時間について

安全運転管理者と副安全運転管理者には、日程や申し込み方法など、講習会に関する案内が封書で送られます。講習は、都道府県が発行する収入証紙を購入して手数料を納入した後に申し込みができます。インターネットから講習会の映像をライブで視聴する「オンライン型講習」と、「会場型講習」の2パターンがありますので、どちらかを選択しましょう(可能な方は、オンラインでの受講が推奨されています)。なお、申し込みが完了していない、または手数料の事前支払いが行われていない場合は、受講ができませんのでご注意ください。

令和6年(2024年)各都道府県の安全運転管理者等法定講習の日程一覧

安全運転管理者等法定講習を受講する際の注意点

安全管理者講習は代理で受けられますか?

安全運転管理者等法定講習は提出書類において本人であることが確認できない場合は受講ができません。代理受講も、もちろんのことながら不可能です。安全運転管理者を変更した場合は、事業所を管轄する警察署交通課で変更の手続きを完了したのち、受講となります。

安全運転管理者等法定講習は途中退席や中抜けはできますか?

講習開始時刻に遅れた場合は、受講ができない場合があります。また、講習途中での退席はできません。途中退席した場合は再受講となり、講習手数料の還付はありません。

大雨・台風・地震などの自然災害が発生すると、公共交通機関や道路が通行止めになる可能性があります。その際は安全を最優先して受講日を変更できるため、会場または管轄の警視庁へ連絡を入れてください。

安全運転管理者等法定講習を受けない(未受講)の場合の罰則は?

受講が義務化されている一方で、受講しなかった場合の罰則はありません。しかし、車両を使用する業務を行う上で、安全運転管理者にとって非常に重要な知識を学ぶ講習です。講習を受けなければ、安全運転管理者としての役割を果たすことが難しいため、受講を強く推奨します。

以降は、そんな安全運転管理者について詳しく解説します。

安全運転管理者とは

安全運転管理者とは、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において、道路交通法遵守や交通事故防止を図るため、動産管理から安全運転指導などの実施責任を担う人のことを言います。

企業における安全運転を確保する責任者である事業主に代わって(代務者として)安全運転の確保に必要な業務(酒気帯びの確認の徹底や運転者に対する安全運転指導など)を行います。

運送業や建設業、観光バスなどの旅客業をはじめ、営業活動や客先訪問など、企業が事業を行う上で車両は欠かせないものです。安全に業務を遂行するためにも、企業は一定台数以上の自動車を使用する場合、自動車と運転者の安全な運行に必要な業務を行わせる担当者を選任し、道路交通法の遵守や交通事故防止の対策に努めなくてはなりません。

日々の運行計画策定や運転者への安全運転指導などに加え、道路交通法施工規則改定により、2022年4月から新たに義務化されたアルコールチェックに関しても、安全運転管理者が検査の実施・記録の保存を行います。

●酒気帯びの有無を確認し、記録を保存する

運転前後の運転者に対し、状態を目視などで酒気帯びの有無を確認、その結果を記録として残し、1年間保存する。

●アルコール検知器の使用など

上記、酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器(※)を用いて実施する、また、アルコール検知器を常時、有効に保持しておくこと。

※国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、アルコールの有無と濃度を警告音・警告灯・数値などで示す機能を持つものを指します。

安全運転管理者の業務詳細については安全運転管理者とは | 対象企業や届出・講習までやさしく解説をご参照下さい。

安全運転管理者の選任制度

道路交通法第74条では、一定台数の自動車の使用者はその使用の本拠地ごとに安全運転管理者やそれを補助する副安全運転管理者を選任して公安委員会に届けることが決められています。

安全運転管理者の選任とその基準

下記、道路交通法第74条の3第1項.第4項で定められた条件に合致する事業所は、安全運転管理者と副安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出る必要があります。

道路交通法第74条の3第1項 (安全運転管理者等)

自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ)および貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下、この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

道路交通法第74条の3第4項

自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣事例で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。

●安全運転管理者の場合

前述した安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の8により、乗車定員11人以上の自動車(マイクロバスなどが該当)は1台以上、その他自動車は5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。ただし、原動機付自転車を除く自動二輪車については1台を0.5台として計算します。そのほか、自動車運転代行業者は営業所ごとに選任が必要です。

●副安全運転管理者の場合

また、自動車を20台以上の自動車を保有している場合は、20台以上ごとに一人ずつ副安全運転管理者の選任が必要です。保有台数19台までは不要ですが、20台〜39台までは一人、40台〜59台までは2人と20台ごとに一人を選任します。自動車運転代行業者は営業所については10台ごとに1人を選任します。

選任しない事業者には罰則がある

上記に該当するにも関わらず、安全運転管理者と副安全運転管理者を選任しなかった場合には、道路交通法にて「50万円以下の罰金」という厳しい罰則が定められています。

安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者と副安全運転管理者の資格要件は次の通りです。

安全運転管理者の場合

年齢は20歳以上(ただし、副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)、自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する方。また、実務経験が2年未満であっても、公安委員会の認定を受けている方も対象です。

(専務・部長・課長などで、事業所などの従業員を指導・車両などを管理できる地位の方だとなお良いとされています)

副安全運転管理者の場合

年齢が20歳以上の方で管理経験が1年以上または運転経験が3年以上の方、ただし経験年数がこれに達していなくても、公安委員会の認定を受けていれば選任の対象となります。

なお、自らが執務している事業所(自動車使用の本拠)であれば、社長を安全運転管理者や副安全運転管理者に選任することもできます。

条件を満たしていても対象外とされる場合

条件を満たしていたとしても、過去2年以内に公安委員会から解任命令(道路交通法第74条の3)を受けている人、または次のいずれかの違反をした日から2年が経過していない人に対しては安全運転管理者および副安全運転管理者に選任することはできません。

- ひき逃げ(交通事故の場合、救護措置義務違反に該当)

- 酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為、麻薬等を使用しながらの運転

- 無免許運転、無免許に関わる車両の提供、無免許運転車両への同乗

- 酒酔い、酒気帯び、過労運転、放置駐車違反、無免許や無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転等の下命・容認などに該当する場合

- 自動車使用制限命令違反

- 妨害運転(あおり運転など)

現在、選任されている安全運転管理者、または副安全運転管理者が上記違反を犯すなどして不適格となった場合は解任すべきですが、それを怠った場合は公安委員会が解任を命ずることができます。ただし、道路運送法・貨物自動車運送事業法で「運行管理者」の選任が義務付けられている事業所(たとえばタクシー事業者や貨物運送事業者)は、安全運転管理者の選任は免除されています。

安全運転管理者を選任したら届出が必須

安全運転管理者等を選任または解任・変更したときは、その日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署を経由し、公安委員会へ届け出なければなりません。届出は郵送、または警察庁行政サイトから提出が可能です。安全運転管理者関連の手続きに関する書類は警視庁のサイト内にある申請様式一覧よりダウンロードできます。

安全運転管理者の選任と変更手続きに必要な書類4点

- 届出書

- 戸籍抄本または本籍(外国の方については国籍など)が記載された住民票の写し※運転免許証所持者は、上記に加え、下記の2点を提出します。

- 運転経歴(運転免許証の写し)

- 運転記録証明書 自動車安全センターが発行する証明書

※運転記録証明書は自動車安全センターにて有料で発行していますので、警察署または交番などに設置された運転経歴に係る証明書申込用紙で、3年間または5年間の運転記録証明書を取得して提出しましょう。

また、事業所名、所在地、安全運転管理者などの使命、職務上の地位、自転車の台数に変更を生じたとき、または事務所の閉鎖や移転に伴い、安全運転管理者の解任が生じた際は届出書のみを提出します。なお、選任・解任をしても届出をしていない場合は、道路交通法にて「5万円以下の罰金または科料」という罰則が定められていますのでご注意ください。

安全運転管理者の業務内容

道路交通法施行規則第9条の10で定められている安全運転管理者の業務は以下の通りです。

- 運転者の適性や処分などの把握

運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。 - 運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転等の防止に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 - 長距離、夜間運転時の交替要員の配置

運転者が長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者を配置すること。 - 異常気象時の措置

異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や措置を講ずること。 - 点呼による健康のチェック、日常点検

- 運転日誌の備付け

運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 - 運転者に対する安全運転指導

運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。 - 酒気帯びの有無について確認および記録の保存

運転前、及び終了時に運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。酒気帯びチェックの確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。 - アルコール検知器の使用等

アルコール検知器を常時有効に保持すること。

公安委員会は、安全運転管理者や副安全運転管理者に安全運転に必要な知識などを習得させるため、法定講習として年に一回、安全運転管理者等講習を実施しています。自動車の使用者は、公安委員会から道路交通法第108条の第2項第1号(安全運転管理者等に対する講習)に規定された講習の通知を受けたら、選任している安全運転管理者にその講習を受講させなくてはなりません。これは、道路交通法の規定により義務付けられていることです。

※講習に関する通知書は、およそ2ヵ月前までに届け出された情報をもとに通知されます。

まとめ

悲痛な事故を防止するために、日々の安全運転管理は企業にとって必須項目です。毎年行われる安全運転管理者等講習では、最新の道路交通法や交通事故情勢など、安全運転管理業務に必須かつ重要な内容を教えているため、年度内に1度、必ず受講しましょう。