飲酒運転と聞くと、多くの人が「お酒を飲んで車に乗ること」を想像するのではないでしょうか。しかし、2024年11月に道路交通法が改正され、「自転車運転中のながらスマホ禁止」と合わせて「自転車の酒気帯び運転」も罰則対象となりました。自転車に乗る人自身が安全運転意識を持つことはもちろんですが、通勤や業務で自転車を利用する企業はリスクマネジメントの観点でどのような対応をするべきでしょうか。

この記事では、自転車の酒気帯び運転に関する概要と合わせて企業が必要な対応を解説します。

3分でわかるSmartDrive Fleet Basic クラウド型アルコールチェック機能

SmartDrive Fleet Basic クラウド型アルコールチェック機能の概要についてご紹介します。

目次

自転車の酒気帯び運転罰則化の概要

法令改正の背景

2024年10月まで、自転車運転者に適用される飲酒規制はアルコールの影響で正常な運転ができない「酒酔い運転」の場合のみが処罰の対象とされており、万が一、飲酒をした状態で自転車に乗っていても、明確な危険行為が認められなければ罰則には至りませんでした。

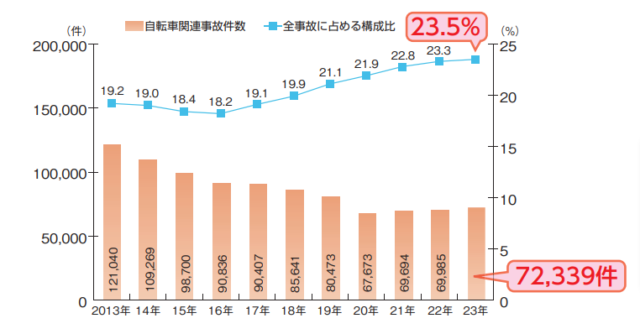

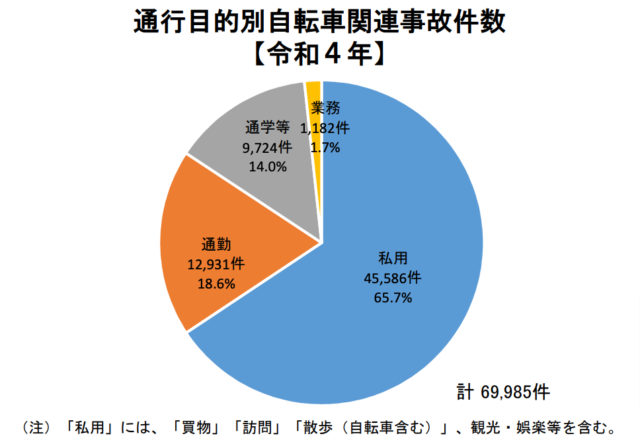

しかし、2020年まで減少傾向だった自転車関連事故が近年になって増加傾向に転じ、2023年は自転車が第一当事者または第二当事者となる交通事故件数が72,339件も発生しています。これは交通事故件数全体の23.5%に相当し、主な事故要因は、ハンドル操作不適や安全不確認、前方不注意といった安全運転義務違反が63.0%と過半数以上を占めていました。その背景には、急激なスマホの普及に伴い、自転車運転中にスマホで通話をしたり、スマホ画面を注視したりするなど、危険な運転をしている人が増えたことがあります。

そこでこの度、自転車の危険な交通事故を減らすことを目的に法改正が行われ、「ながらスマホ」の禁止とともに、自転車運転者にも、近年社会問題化されている「酒気帯び運転」が罰則対象となったのです。

“酒気帯び運転”と“酒酔い運転”の違い

「酒気帯び運転」とは、血中アルコール濃度が1ミリリットル中に0.3mg以上、または呼気中アルコール濃度が1ℓ中に0.15mg以上で自転車を運転する行為を指します。いっぽう、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響で正常な運転ができない状態で運転を行うことを言い、アルコールチェッカーの数値ではなく、運転者の挙動や言動、外見的な酩酊状態、運転能力の欠如などを警察官が判断します。

参考:運転前に知っておくべし!あのお酒は何時間で抜けるのか|SmartDrive

2024年11月の改正概要

前述したように、自転車関連事故が増えている状況を鑑み、2024年11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止と、自転車運転者の「酒気帯び運転」による罰則が設けられました。車両の酒気帯び運転と同様に、自転車の酒気帯び運転をするおそれがある人に自転車やお酒を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

今回の改正をうけ、飲酒運転の危険性を社会全体で再認識することが求められていると言えるでしょう。

◆自転車運転の酒気帯び運転ほか禁止事項◆

酒気帯び運転をすること

酒気帯び運転をする恐れのある人に自転車を提供すること

酒気帯び運転をする恐れのある人に酒類を提供、または飲酒をすすめること

運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗すること

◆自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容◆

・自転車で酒気帯び運転を行った場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。この罰則は車両の酒気帯び運転の罰則と同様です。

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

※なお、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがあるにも関わらず、自転車を運転していた場合、「酒酔い運転」とされ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。

自転車運転者講習について

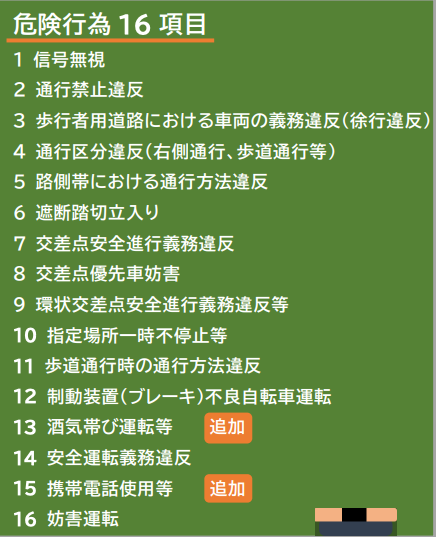

自転車の運転において、3年以内に2回以上の危険行為を繰り返した場合、都道府県の公安委員会から「自転車運転者講習」の受講命令が出されます。今回の法改正のポイントとなった「ながらスマホ」「酒気帯び運転」についても、この講習の受講対象となる危険行為に追加されました。受講命令を受けた者は、3ヶ月以内に講習を受講する必要があります。受講命令を無視して講習を受けなかった場合、5万円以下の罰金が科される場合があります。

改正された条文の内容

以下に2024年11月に改正された道路交通法の条文を抜粋しました。

第七十一条

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(中略)

五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。第百十七条の二の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(中略)

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

企業が注意すべきポイント

企業にも損害のリスクがあることを理解する

従業員による酒気帯び運転が発覚した場合、従業員個人が罰則を受けることはもちろんですが、企業もブランドイメージや社会的信用が損なわれるリスクがあります。業務中に事故が発生した場合は、企業に損害賠償責任が発生するケースも考えられるため、これまで以上に自転車の安全運転に高い意識を持ち、事故防止に取り組んでいく必要があります。

自転車利用時のアルコールチェックは「義務ではない」

現在、自転車を業務利用する従業員に対し、安全運転管理者がアルコールチェックを実施する義務はありません。しかし、企業が自主的にアルコールチェックをすることは問題がないため、リスク管理の観点からも実施する方が安全です。アルコール検知器を活用して飲酒の有無を確認することで、自転車による事故防止や安全運転意識の向上にもつなげることができ、万が一、交通事故が起きてしまった場合にも、警察や保険会社に対して、記録を提示することが可能です。

企業が自転車を利用する際に実施しておきたい4つのリスト

(1)アルコールチェックの導入を検討する

現時点においては、自転車を業務利用する際のアルコールチェックが義務化されていませんが、リスク管理や安全強化のためには、運転前後のアルコールチェック実施も検討してみましょう。アルコール検知器は小さく、自転車での持ち運びも容易です。また、アルコールチェックアプリを利用すれば簡単に記録をつけることもできます。自社にとって運用しやすいタイプを選びましょう。

参考:アルコールチェックアプリおすすめ(無料あり)14選【2024年】|SmartDrive

参考:【数値表付き】アルコールチェッカーの数値の見方や基準値・アウトについて解説|SmartDrive

(2)自転車通勤者へ注意喚起をする

自転車事故のうち、約2割は通勤中の事故です。自転車通勤を許可している企業は、法令改正を改めて周知するとともに、注意喚起を促す対策を検討しましょう。また、万が一の事故に備え、適切な個人賠償責任保険や自転車保険に加入することも合わせて周知させましょう。

(3)安全教育と社内ルール・規定の整備

自転車は道路交通法において「軽車両」に位置付けられており、車のなかまに分類されます。比較的、手軽に乗ることができますが、交通ルールやマナーを遵守し、安全を心がけることが重要です。注意喚起用のポスターなどをうまく活用しながら、自転車を利用する従業員へ事故によるリスクを十分に理解したうえで運転するように呼びかけましょう。

また、車両を業務利用する場合と同様に、自転車の利用についても社内ルールを定めておきましょう。自転車で飲酒運転をしてしまったら法令違反による罰則に加え、今後の業務利用を禁止とするなど、罰則を設けることで抑止力にもつながります。

(4)保険内容の見直し

自転車を業務利用する場合は、損害保険や賠償保険の適用範囲を確認しましょう。補償範囲に「業務中の自転車利用」が含まれているかどうかを確認し、必要に応じて補償内容を拡充しておくと安心です。

まとめ

2024年11月から施行された改正道路交通法により、自転車のながらスマホ厳罰化とともに、酒気帯び運転が罰則対象となりました。自転車利用時における社内ルールの整備や安全教育を強化し、企業としての責任を果たすだけでなく、従業員とその周囲の安全を守るように心がけましょう。