この記事を読むと

- 自身が義務化の対象であるかが分かる

- 罰則の内容を理解できる

- 適切なアルコールチェック手順を把握できる

この記事を読む方におすすめの資料

2023年12月からアルコール検知器の使用が義務化されました。この記事では、アルコールチェック義務化の対象となる事業者やアルコールチェックの記録方法や罰則、直行直帰・出張時における遠隔地での確認方法など、アルコールチェック義務化に関する情報を詳しく解説します。企業の安全運転管理者や車両管理担当者の方は必見です。

アルコールチェック義務化とは

アルコールチェック義務化とは、2022年4月に施行された改正道路交通法により、白ナンバー事業者においても、安全運転管理者のアルコールチェック業務が義務付けられたことを言います。

なお、新たにアルコールチェック義務化の対象者となった白ナンバー事業者とは、事業用自動車以外の一般的な車両(白ナンバー車両)を業務利用する事業者のことを言い、法人企業であれば自社の荷物や人員を無償で運搬する車両や営業活動に使用する車両の利用などが挙げられます。

| 緑ナンバー | 「有償」で人や荷物を運ぶ事業用自動車のこと | トラック・タクシー・バスなど |

| 白ナンバー | 「無償」で人や荷物を運ぶ事業用自動車のこと | 自社製品を納品したり運搬したりする際に使用する営業車など |

義務化の背景

アルコールチェック義務化の対象範囲が白ナンバー車両にまで拡大された経緯には、非常に痛ましい背景があります。2021年6月、千葉県八街市で、下校中の児童5人が飲酒運転のトラックにはねられ、死傷するという悲痛な事故が発生。事故を起こしたトラックは白ナンバーでしたが、この時はまだ、白ナンバーのアルコールチェックが義務付けられていませんでした。この事故を受け、同年8月に発表された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」のなかで、安全運転管理者の選任や乗車前後のアルコールチェックなどを追加することが発表されたのです。

その後、道路交通法施行規則の一部が改正され、これまで運送業など緑ナンバーの車を使用する事業所のみに義務付けられていたアルコールチェックの対象者が、規定台数以上の自家用車を保有する白ナンバー事業所にも拡大しました。国土交通省は、これまでも飲酒運転の根絶に向けてさまざまな取組を行ってきましたが、この事件を受けてさらに厳罰化を進め、対象外であった白ナンバー車両にもアルコールチェックを広げたのです。そして2022年より、段階的にアルコールチェック義務化が実施されました。

第一段階(2022年4月):目視等によるチェックの義務化

道路交通法改正に伴い、業務で使用する白ナンバーの社用車・営業車を一定台数以上使用している企業や事業者に対して、ドライバーの酒気帯びの有無を目視などで確認してその内容を記録するのみで、アルコールチェッカーを使用した数値測定は義務付けられていませんでした。

第二段階(2023年12月):アルコールチェッカーを用いたチェックの義務化

本来は2022年10月1日よりアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの義務化が開始される予定でしたが、半導体不足やコロナ禍の物流停滞などにより延期に。

その後、2023年6月に警察庁が「『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』に対する意見の募集について」という掲題にてパブリックコメントを募り、2023年12月1日からアルコールチェッカーを用いた酒気帯びの確認が必須化されました。

※ なお、緑ナンバー(運送業)車両については、2011年5月1日よりアルコールチェッカーによるアルコールチェックが義務付けられています。

義務化の対象企業と対象者

[対象企業] 安全運転管理者を要する事業所・企業

アルコールチェックは安全運転管理者の必須業務であるため、安全運転管理者の選任を必要とする企業がアルコールチェック義務化の対象となります。

安全運転管理者等の選任を必要とする条件は、道路交通法施行規則第九条の八において次のとおりとされています。

・乗車定員11人以上の白ナンバーの自家用自動車を一台以上保有する

・上記以外でその他白ナンバーの自家用自動車を5台以上保有する

※大型自動二輪車や普通自動二輪車は、1台を0.5台として計算(ただし、原付は除く)。

※台数が20台以上40台未満の場合は、副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台ごとに1人、副安全運転管理者を選任する。

参考サイト:警察庁HP - 安全運転管理者制度の概要

[対象者] 業務で車両を運転する全ての人

道路交通法施行規則第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」に対して実施することになっています。また、自家用車(マイカー)を使用し、営業先へ直行する場合も必ずアルコールチェックの対象となりますのでご注意ください。

義務化の対象外となるケース

| アルコールチェック義務化の対象外となるケース | 具体例(※乗車定員11人以上の自動車がないことを想定) |

|---|---|

| 事業所ごとの自動車の数が5台未満 (事業所ごとの自動車の数が4台以下) | 事業所(本社や支店)ごとに使用する自動車の台数が5台未満である場合。 例:本社で3台、支店で2台。 |

| 通勤のみ使用するマイカー | 従業員のマイカーを通勤のみに使用する場合。 業務には使用されないため、台数の算定に含まれない。 |

| 運行管理者を配置済み | 運送業などにおいて、緑ナンバーで運行管理者がすでに配置されている場合、白ナンバーが5台以上でも安全運転管理者の専任の必要はありません。 |

| 50cc以下の原動機付自転車 | 50cc以下の原動機付自転車は台数の算定に含まれないため、選任が不要。 |

| ナンバーのついていない特殊車両 | ナンバーのついていない特殊車両(農耕用トラクター、フォークリフト、ショベルローダー等)については台数に算定に含まれません。 |

アルコールチェック実施義務の対象者と対象外については、以下の記事で詳しく解説しています。

対象企業が取るべき義務化への3つの対応

安全運転管理者の選任と届出

先述の通り、アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施します。条件に当てはまるにもかかわらず安全運転管理者が設置されていない場合は早急に選定し、届出を提出してください。また、保有する車両台数が20台以上の場合、副安全運転管理者の選任と届出も必要です。

安全運転管理者の資格要件や選任方法、届出の提出方法、新たに追加された安全運転管理者の業務(アルコールチェックの実施と記録、アルコールチェッカーの有効保持)に関する詳細は以下の記事で詳しく説明していますのでご参照ください。

参考記事:安全運転管理者とは | 対象企業や届出・講習までやさしく解説

アルコールチェッカー(アルコール検知器)の準備

アルコールチェックを実施するには、必ず国家公安委員会が定めたアルコールチェッカーを用いて行わなくてはなりません。国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音や警告灯、数値などで示す機能を有する機器」とされています。機能や精度は機器によって異なりますが、音・色・数値などでアルコールの有無が正しく測定できれば、どのメーカーの製品を使用しても問題はありません。

アルコールチェッカーは営業所ごとに備え付け、遠隔地で業務を開始・終了する場合や早朝・深夜の運行がある場合、また、直行直帰や出張の場合は、運転者にアルコールチェッカーを携行させてください。

参考記事:【2025】業務用アルコールチェッカーおすすめ7選!使い方も紹介

運転ごとのアルコールチェック実施

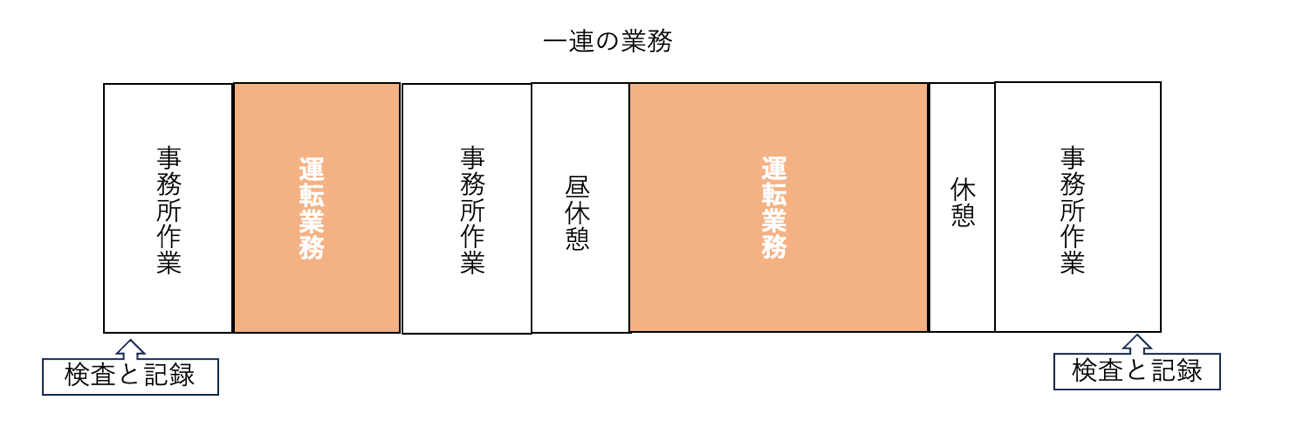

アルコールチェックは、道路交通法施行規則第9条の10第6号の定める「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」に対して実施することになっています。この「運転」とは、一連業務としての運転のことを指すため、個々における運転の直前・直後にその都度行うものではありません。運転を含む業務の開始時や出勤時、業務終了後や退勤時に実施します。

なお、業務の途中で帰宅するなど、勤務が途切れた際は「一連業務」ではなくなるため、勤務時間ごとにそれぞれアルコールチェックを行ってください。

チェック結果の記録と保存体制の構築

目視およびアルコールチェッカーで測定したアルコールチェックの結果は、必ず記録して1年間保存しなければなりません。なお、記録すべき必須項目は下記8つです。

- 確認者名

- 運転者名

- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコールチェッカーの使用の有無(アルコールチェッカーの使用は必須です)

・非対面の場合はカメラ・モニター、またはスマートフォンや携帯電話などを使用 - 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

参考サイト:警察庁「安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について(通達)」

アルコールチェックの記録簿は自社に合ったテンプレートを使用しましょう。記録の保存を確実に行うために、管理者や使用ツール、管理方法について明確にすることをおすすめします。詳しくは以下の記事でご紹介していますので、参考になさってください。

参考記事:【テンプレート付き】アルコールチェック記録簿を簡単に!記入例や保存期間を解説

正しいアルコールチェックの手順 3ステップ

実際にアルコールチェッカーを用いてアルコールチェックを実施する際の手順と注意点について解説します。

[ステップ1] 運転前後、アルコールチェッカーを用いて確認

アルコールチェッカーを使用した呼気検査は、運転前と運転後の2回実施することが定められています。原則として、対面でアルコールチェッカーを使用したアルコールチェックを行うことに加え、安全運転管理者は目視などでドライバーの顔色や呼気のにおい、声の調子などを確認することが義務付けられています。このとき、口内に残留物等があると、アルコールチェッカーが正しく測定できない場合があるため、しっかりうがいをして口内を洗浄しましょう。

また、直行直帰や出張などで対面での確認が困難なときは、スマホやタブレット、業務用の無線を利用して、顔色や声の調子、計測結果などドライバーの様子を確認しながらチェックする方法で確実に実施しましょう。アルコールチェックアプリを導入すると、スマホやタブレットで簡単に入力・管理が可能です。

参考記事:【運用ルール解説】アルコールチェックには携帯型の検知器をおススメする理由

参考記事:【2026年】アルコールチェックアプリ13選 ? 機能やメリットまで徹底解説

[ステップ2] 原則、管理者による対面チェック

白ナンバー車両におけるアルコールチェックの確認は、原則として安全運転管理者が行います。ただし、勤務時間外など、やむを得ない理由により、安全運転管理者によるアルコールチェックが実施できない場合、副安全運転管理者が設置されていれば副安全運転管理者、または安全運転管理者の業務を補助する人が代理で実施します。補助者は、安全運転管理者などの資格を持っていないとしても確認に立ち会うことができます。

対面の場合

アルコールチェックは、毎日の業務開始前後、1日2回実施しなくてはなりません。

安全運転管理者が運転前後の運転者にアルコールチェッカーを用いて酒気帯びの有無を確認し、計測した結果を日報やエクセル、クラウドのシステムなどの点呼記録簿に記録します。また計測する際、運転者の顔色や応答の状態、呼気(匂い)なども目視で確認しましょう。

以下の記事では、おすすめのクラウド型アルコールチェック管理システムと実務に参考にしていただきたい点呼記録簿の書き方と記入例の解説をご紹介しています。

参考記事:【2025年】クラウド型アルコールチェック管理システムおすすめ

参考記事:【テンプレート付き】点呼記録簿の書き方と記入例を解説

非対面(遠隔地)の場合

非対面の場合も携帯型のアルコールチェッカーなどを利用して、1日2回の業務開始前後に必ず実施し、結果を記録しなければいけません。なりすましを防止するために、カメラなどを利用し、運転者の顔色や状態、本人によるアルコールチェッカーの測定結果を確認することが推奨されています。

[ステップ3] 適切な記録と保存

アルコールチェックを実施したら、必ず測定結果と8つの必須項目を記録します。また、このとき、万が一アルコールが検出された場合は、実施したドライバーが安全運転管理者に報告をして、必要な対応について指示を受けたり、安全運転管理者が直接ドライバーに対して運転中止の指示を行ったりするなど、安全な運行を守るための対応を行います。当たり前のことですが、アルコールが検出された場合、該当のドライバーに運転をさせてはいけません。

アルコールが検出された場合の対応

アルコールチェックを実施し、アルコールが検出された場合は原則として該当のドライバーは運転が禁止されます。その上でアルコール濃度により罰則や対応が異なりますので注意しましょう。

0.15 mg/L以上検出された場合

酒気帯び運転の罰則が科されます。

道路交通法施行令の第四十四条の三にて身体に保有するアルコールの程度は「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」とされており、道路交通法第百十七条の二において次のような罰則が設けられています。

| 酒気帯び運転 基準値:呼気1ℓ中のアルコール濃度0.25mg以上 | 違反点数25点 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 基準値:呼気1ℓ中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満 | 違反点数13点 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

0~0.15 mg/L未満だった場合

前日の飲酒などで、朝のアルコールチェック時に呼気1ℓ中のアルコール濃度が0〜0.15 mg/L未満だった場合、酒気帯び運転として罰則が科されることはありませんが、アルコールが残っていることになるため、交通事故のリスクを考慮して運転は控えましょう。

なお、アルコールチェックの前に喫煙やアルコール入りのマウスウォッシュなどをしていた場合はしっかりうがいをして、少し時間をおいた上で実施することで誤検知を防止することができます。いずれにせよ、安全運転管理者は結果の数値と合わせて該当のドライバーへどのような指示を出したのか、必ず内容をアルコールチェック記録簿に残してください。

参考記事:【数値表付き】アルコールチェッカーの数値の見方や基準値・アウトについて解説

参考記事:アルコールが抜ける時間は?計算方法や種類別アルコール量目安を解説!

違反した場合の主な3つの罰則

[その1] 安全運転管理者の未設置に対する罰則

条件に該当するにもかかわらず、安全運転管理者および副安全運転管理者が未選任である場合、50万円以下の罰金が科せられます。また、安全運転管理者の解任や安全運転確保のための是正措置命令について従わなかった場合も同じく50万円以下の罰金が科せられます。

そして、選任から15日以内に安全運転管理者の選任・解任に関する届出を提出しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。

参考記事:安全運転管理者の罰則金は50万円。飲酒運転の事故事例や罰則強化の背景を解説

[その2] アルコールチェック未実施に対する罰則

アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となる恐れがあります。道路交通法などの法律には、直接的な罰則については現時点で設けられていませんが、公安委員会より、安全運転管理者の解任や是正措置の命令が出される可能性があります(道路交通法第74条3第6項)。

先述した2022年10月の道路交通法改正により、安全が確保されていないと判断された場合に是正措置命令が下されるようになりました。是正措置命令を受けたにもかかわらず、改善が見られなかった場合は、「是正措置命令違反」の対象となり、50万以下の罰金が科せられます。

命令違反に関する基準については、警察庁が発表している「道路交通法に基づく自動車の使用者に対する是正措置命令等の基準について」をご参照ください。

以下の記事では、アルコールチェック義務違反に対する罰則について解説しています。

参考記事:アルコールチェック義務違反に対する罰則とは?罰則の内容を解説

[その3] 飲酒運転に対する罰則

アルコールチェックが正しく行われず、飲酒運転が発覚した場合、程度によってドライバーには次の罰則が科せられます。

| 違反点数 | 罰則 | |

| 酒酔い運転 | 35点 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なお、点数制度上、35点は前歴0回の人でも免許取り消し処分(欠格期間3年) |

| 酒気帯び運転 (呼気1ℓ中のアルコール濃度0.25mg以上) | 25点 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金前歴0回の人で免許取り消し処分(欠格期間2年) |

| 酒気帯び運転 (呼気1ℓ中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満) | 13点 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金前歴0回の人で90日間の免許停止処分 |

なお、行政処分上、飲酒運転は上記の3つに分類されていますが、酒酔い運転とは、アルコールの影響により、車両の正常な運転が困難な状態を言います。具体的には、まっすぐ歩けない、呂律が回らない、受け答えがおかしいなど、客観的に見て明らかに酔っていると判断される状態のことです。

また、酒気帯び運転が確認された場合、責任を問われるのはドライバーだけではありません。車両を提供している企業や管理者も同様に責任を問われ、処罰を受けることになります。

参考記事:もし社員が酒気帯びで事故を起こしてしまったら…?企業としての対応策を考える

車両提供者(企業)

| ドライバーが酒酔い運転の場合 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |

| ドライバーが酒気帯び運転の場合 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |

なお、飲酒運転と知っていて同乗した人、酒類を提供した人も同様に罰則の対象となります。

| ドライバーが酒酔い運転の場合 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |

| ドライバーが酒気帯び運転の場合 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |

たとえ微量であっても、飲酒運転は絶対にしない・させないが鉄則です。飲酒運転による交通事故は、企業の社会的信用を消失させるうえ、ドライバーも管理者も同じように罰則が科せられます。業務で車両を運転するドライバーには、必ず運転前後のアルコールチェックを行い、飲酒の有無を確認してください。

参考サイト:

警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

警視庁「飲酒運転の罰則等 道路交通法『酒気帯び運転等の禁止』」

アルコールチェック義務化のQ&A

[Q1] 夜間や早朝、休日出勤、直行直帰など、安全運転管理者不在である場合のチェック方法は?

夜間や早朝、休日出勤など安全運転管理者の不在時や、直行直帰時などの確認が困難な時は、副安全運転管理者または、安全運転管理者の業務を補助する人が実施します。不在時を考慮し、あらかじめ、安全運転管理者の業務を理解している人をアルコールチェックの補助者として必要な人数を指定しておきましょう。

ただし、補助する人がアルコールチェックを実施した結果、ドライバーの酒気帯びを確認した場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応について指示を受けるか安全運転管理者本人がドライバーへ運転中止の指示を行うなど、必要な対応を確実に行います。

参考記事:直行直帰のアルコールチェックはどうする?出張や確認者がいない場合、タイミングについて解説

[Q2] マイカー通勤の場合もアルコールチェックは必要ですか?

通勤のみでマイカーを使用する場合はアルコールチェックの対象にはなりません。ただし、マイカーで営業先へ直行するなど、そのまま業務を行う場合は必ず業務前後に2回、アルコールチェックを行ってください。

[Q3] 従業員がアルコールチェックを拒否した場合の対応は?

アルコールチェックは法律で定められた義務事項ですので、従業員が拒否をした場合は、業務で運転をさせてはいけません。運転を伴わない業務を指示するなど、社内で拒否をした場合の措置や罰則をあらかじめ定めておきましょう。

上記Q&Aについての参考サイト:

兵庫県警察公式サイト「安全運転管理者の業務 アルコール検知器使用義務化 Q&A」

千葉県安全運転管理者協会「アルコールチェック義務化に関するQ&A」

参考記事:アルコールチェック義務化に関する法律とは?条文を分かりやすく解説!

アルコールチェックDX事例3選

[事例①] アナログ運用からのスムーズな転換 | 株式会社湘南ベルマーレ様

アルコールチェック義務化対応アプリ導入前の課題

- 紙での管理をしていたため、100%アルコールチェックを実施できているか検証が難しかった。

- 早い段階からアルコール検知機を導入していたが、直行直帰も多く、検知器の台数が足りていなかった。

サッカークラブを中心とした総合型スポーツクラブを運営している湘南ベルマーレ様では、上記を理由に、運用が難しいと感じられていたそうです。昨年度のアルコール検知機を用いたアルコールチェック義務化に備え、SmartDrive Fleetとアルコール検知器のプランを導入いただきました。

導入後は管理画面からの名前検索により特定のドライバーの情報だけが抽出できるようになったことで管理者の確認作業が大きく改善。忘れがちだった運転後のチェック漏れもなくなったといいます。導入開始からすぐにスマートドライブのカスタマーサクセスが勉強会と運用キックオフを実施し、全ドライバー様が利用可能な状態までフォローさせていただきました。スムーズに運用を開始でき、スタッフ様からも便利になったと嬉しいお声を頂戴しております。

事例記事はこちら

サッカーJ1・湘南ベルマーレが、アルコールチェック運用にSmartDriveを選んだ理由

[事例②] チェック漏れの不安が解消 | 株式会社エイワット様

アルコールチェック義務化対応アプリ導入前の課題

- 義務化以前は口頭で酒気帯びの有無を確認し、紙で記録していたが、毎日運転する従業員と月に数回しか運転しない従業員とでアルコールチェックの頻度やルール理解にばらつきがあった。

- 早朝勤務や出張に出る従業員も多いため、遠隔でアルコールチェックの記録と保存ができるクラウド型サービスを探していた。

太陽光や風力、水力発電システムなど、新エネルギー事業を展開するエイワット様。管理体制に限界を感じ、効率的かつ管理を徹底できるサービスの導入を検討し、SmartDrive Fleetとアルコール検知器のプランを選んでくださいました。

講習会で検知のコツやアプリ操作の疑問点を解消したため、紙での運用からスムーズに移行ができたそう。また、タイヤの点検やオドメーターの記録など、漏れてしまいがちだった業務もアルコールチェックと同様の流れで実施できるようになり、より安全な運行が可能に。アルコールチェックの実施について履歴で確認ができるため、チェック漏れの不安も解消されたといいます。

事例記事はこちら

コスト・手軽さ・拡張性。すべてが揃ったクラウド型アルコール検知器プランは、会社の“不”を解消する

[事例③] アルコールチェックの記録漏れはほぼゼロ!ジェイエーアメニティーハウス様

アルコールチェック義務化対応アプリ導入前の課題

- 157台分の手書きの運転日報を管理しなくてはならず、現場担当者の負担が大きくなっていた。

- アルコールチェック義務化スタートにあたり、抜け漏れなく必ず運用するためにコンプライアンス意識を向上させる必要があった。

JAグループ神奈川の賃貸管理事業を担う企業として、不動産管理、仲介、コインパーキング、建設などの事業を展開している株式会社ジェイエーアメニティーハウスさまでは、それぞれの事業で、計157台の社用車を保有しており、手書きの日報運用にかかる管理の煩雑さに課題を感じていました。そこで、アルコールチェック義務化後の運用を考慮し、SmartDrive Fleetをご導入されました。

導入当初はアルコールチェックの入力漏れもあったそうですが、アルコールチェッカーの写真を撮ると自動で数値が入る機能が追加されたことで、入力漏れがほぼゼロに。また、アルコールチェック未実施者がいた場合、ドライバーと部署長に注意喚起アラートメール届くため、チェック漏れ防止にもつながっているといいます。

事例記事はこちら

稼働車両157台の日報・アルコールチェック「記録漏れほぼゼロ」 法令遵守体制を構築したジェイエーアメニティーハウスの取り組み

アルコールチェック義務化対応アプリは、面倒な管理業務をペーパーレスで行うことができます。入力漏れを防ぎ、簡単に管理することができるのでおすすめです。

参考記事:面倒な管理業務をペーパーレスで!ドライバーにも安全運転管理者にも嬉しいアルコールチェックDX化のススメ

[まとめ] アルコールチェック義務化と併せて企業のリスクマネジメントを強化しよう

万が一、従業員が業務中の交通事故を起こした場合、企業は経営者責任や損害賠償義務、刑事上、行政上、民事上と、多くの責任を負うことになります。その原因が飲酒であった場合は、社会的な信頼を失ってしまうことも考えられます。従業員個人、安全運転管理者、会社が一体となり、アルコールチェックを必ず実施しつつ、事故や違反を起こさないよう、安全運転管理者は定期的に運転者への教育・指導を行い、事故防止に努めましょう。

アルコールチェック義務化は、安全運転管理業務を見直し、的確なリスクマネジメントを図るチャンスと捉え、社内で運用ルールを構築してください。

「アルコールチェック義務化」関連記事

- 【2026年】アルコールチェックアプリ13選 – 機能やメリットまで徹底解説

- アルコールチェック義務化に関する法律とは?条文を分かりやすく解説!

- 面倒な管理業務をペーパーレスで!ドライバーにも安全運転管理者にも嬉しいアルコールチェックDX化のススメ

- アルコールチェック実施義務の対象者と対象外を解説

- アルコールチェック義務違反に対する罰則とは?罰則の内容を解説

- 【2026年版】業務用アルコールチェッカーおすすめ7選!選び方も紹介

- 【2025年】クラウド型アルコールチェック管理システムおすすめ

- 直行直帰のアルコールチェックはどうする?出張や確認者がいない場合、タイミングについて解説

- 【テンプレート付き】点呼記録簿の書き方と記入例を解説

- 【数値表付き】アルコールチェッカーの数値の見方や基準値・アウトについて解説

- アルコールが抜ける時間は?計算方法や種類別アルコール量目安を解説!

- 【テンプレート付き】アルコールチェック記録簿を簡単に!記入例や保存期間を解説

- アルコールチェック検知器の使用義務化はいつから?2023年12月に施行スタート!

- 【運用ルール解説】アルコールチェックには携帯型の検知器をおススメする理由

- もし社員が酒気帯びで事故を起こしてしまったら…?企業としての対応策を考える