この記事を読むと

- BCP対策の目的やメリットなど概要を理解できる

- 策定時に注意すべきポイントがわかる

- 事例や関連サービスから実際の運用をイメージできる

この記事を読む方におすすめの資料

BCP対策とは、企業におけるリスクマネジメントの一種で、地震・台風などの自然災害や事件・事故・不祥事といった人的災害が発生した際、事業に関わる被害を最小限にとどめ、速やかな復旧と事業存続ができる体制を整えることを指します。BCP対策について深く理解していないが故、効果的な対策を策定できていなかったり、中には日常業務の忙しさを理由に、対策の策定を後回しにしたりしている企業も多いようです。

そこで今回は、BCP対策を策定する意義や、なぜ企業が取り組むべきかなどを整理した後、その策定方法と運用のポイントを、一定の成果を挙げている具体的な事例を交え解説いたします。

BCP(事業継続計画)対策とは

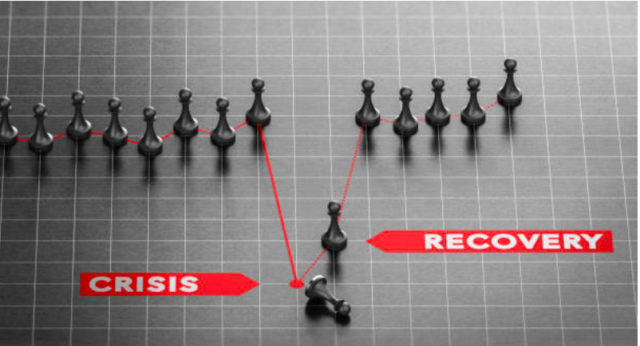

BCPは「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略称です。災害や事故などの緊急事態が発生した際に、企業が事業を継続または早期に復旧するための計画を指します。自然災害が多い日本では、企業が事業を存続するためにもとくに重視すべき対策です。

BCPが求められる背景と目的

BCPがもっとも注目されたのは、2001年9月に発生した米国での同時多発テロの時です。ニューヨークにある世界貿易センターの近隣にあったメリルリンチをはじめとする多くの企業が、BCP対策として事前に備えてあったバックアップオフィスなどを活用し、業務の中断を最小限に抑えたことが話題となりました。

国内では、2011年3月の東日本大震災発生時、広域にわたる大規模な損害を受け、対策の必要性を考えるようになったと言われています。実際に、帝国データバンクが2011年に実施したBCPについての企業の意識調査においては、東日本大震災以前にBCPを策定した企業は25%でしたが、2019年3月に株式会社NTTデータ経営研究所が実施した「東日本大震災発生後の企業の事業継続に係る意識調査(第5回)」では、策定していると回答した企業は43.5%、策定中も含めると64.9%とBCPへの意識が全体的に高まっていることがわかります。2012年5月には、ISO-22301「事業継続マネジメントシステム・要求事項」が発行され、BCPの考え方や対策の国際標準化が進みました。

近年は大規模な自然災害に加え、新型コロナウイルスの感染拡大、ロシアのウクライナ侵攻、高度なサイバー攻撃による情報漏洩など、さまざまな要因によって事業継続へのリスクが大きくなっています。「いつ、何が起きるかわからない」という不透明なリスクに備え、今後ますますBCPの策定は企業にとって”必須”となるでしょう。

BCP対策で得られるメリット

事業継続性の強化

BCPを策定しておけば、非常事態が発生しても事業の基盤となる重要業務の優先度が明確になります。優先して行うべきことを明確にすることで、混乱の中でも復旧に向けた対応をスムーズに進めることが可能です。限られたリソースでも安全かつ適切な業務が行えるようになり、事業中断によるリスクを最小限に抑えることができます。

ステークホルダーからの信頼度向上

東日本大震災では、地震に伴う火災・津波などの影響により、数多くの工場が壊滅的な被害を受け、流通網が長期にわたり寸断されるなど、ありとあらゆる供給がストップしました。その結果、多くの中小企業が事業継続を断念せざるを得ませんでしたが、事前に万全のBCP対策を講じていた一部の企業は自社のサプライチェーンを維持しつつ、関連会社を窮地から救ったことで、ステークホルダーから大きな信頼を得ることができました。BCPを策定し、準備をすることで、顧客から大きな安心や信頼を得ること、ひいては企業価値の向上やビジネスチャンスの拡大にもつながります。

経営基盤や組織体制の強化

BCP策定を進めていると、企業として強化すべき点や見直すべき点が表面化します。そのうえで業務プロセス、業務内容、チーム体制の改善を行うことで、何があっても崩れることがない強固な基盤を構築できるでしょう。また、有事に備えて定期的な訓練の実施や、対応フローの周知を行うことで、組織体制の強化も可能です。

社会貢献度の向上

大規模な災害が発生すると、水道・ガス・電気・通信・交通などの生活インフラにまでダメージが及びます。また、飲料・食料品メーカーの場合はミネラルウォーターや非常食などの支援物資提供を、そしてホテルの場合は帰宅難民の受け入れなどの対応が求められるかもしれません。BCP対策の一環に組み込むことで、迅速な対処が可能になるだけでなく、「社会貢献に積極的な企業」であると高い評価を得ることが期待できます。社会的責任や道義をわきまえたCSR活動に積極的な企業として、顧客や取引相手はもちろん、投資家にも良い印象を与えることができるでしょう。

BCP対策の策定手順

「緊急事態時の行動指針を外部に委託するのは難しい」「時間がかかってもいいから自前でBCP対策を策定したい」という場合は、経済産業省や中小企業庁から出されている「BCPガイドライン」を参考に策定しましょう。

経済産業省「事業継続計画策定ガイドライン」

中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針

自社の事業分析

まずは自社事業の現状を理解するところから始めます。柱となっている中核事業は何か、中断することでリスクがあるのはどの事業か、事業がストップするとどれくらいの損失が発生するか、現在の状況と収益をもとに把握しましょう。

リスク分析

台風や地震、津波などの自然災害、サイバー攻撃やシステム障害、パンデミックなど、あらゆるリスクを洗い出し、それぞれにおいて事業や組織にどんな影響があり、どのようなリスクが考えられるか、どれくらいの被害総額になるかを分析します。

重要業務の特定

リスク分析の結果をもとに、企業存続において業務の中で収益につながるもっとも重要な業務を特定し、従業員が行うべき業務の優先順位をつけることが大切です。被災時でも業務が継続できるように復旧スケジュールの目処をたて、代替手段やフォローの体制を戦略に盛り込みます。

BCP策定方針の整理

事業とリスクの分析を行ったら、従業員の安全確保、安定した商品供給など自社の企業理念や経営方針、事業内容をもとにBCP対策の方針を定めていきます。

具体策の策定

災害などが発生した直後、どのように安全確保や状況確認を行うのか、重要業務を継続するために何をどのように行うのか、復旧に必要な手順は何か、具体的な行動指針となる対応手順をわかりやすく作成し、誰がどのように指示を出すか、指示系統やフローを確立します。このときにデータのバックアップや防災用具のチェックなど、事前対策についても記載・実施すると、緊急時の対応をよりスムーズに行うことができるでしょう。

発動基準・対応手順の策定

具体策を策定したら、発動の基準を決めます。どのような被害状況になったらBCP対策を実行するのか、認識に相違が出ないよう、細かく確実な基準を設け、指示系統を明確にしましょう。また、発動後、どのような流れで対応すべきか担当責任者と対応すべき内容を明確にします。

社内共有

BCPを策定したら、文書化した資料をPDFなどにして社内全体へ共有します。併せて、定期的な研修や訓練を実施して、不測の事態が起きてもBCPの内容を思い出し、安全かつ早急に行動できるようにしておきましょう。

BCP対策を最大化するためのポイント

全社的な取り組み

BCPは役員や一部の社員のみで対応するものではなく、所属する従業員全員が理解し、納得して取り組むことで効果を発揮します。そのため、策定したら必ず全従業員に周知させ、全員で取り組むものであることを意識づけましょう。

PDCAによる継続的な改善

施設が復旧しても人的リソースが確保できない場合も考えられます。その際にどのようなオペレーションで運用するのか、代替要員をどうするのか、自宅待機の社員にどのような指示を出すのかということを明確化しましょう。日頃からPCで作業している企業も多くありますが、被災でシステムが故障し、データがすべて失われることを防止するため、バックアップが取れる体制を構築しておきましょう。

BCPの策定は企業にとって事業継続の根幹をなすものです。万が一の際に効果を発揮させるには、定期的なマニュアルの見直しと緊急事態を想定した訓練(実行・確認)が必要です。研修や訓練の後は必ず振り返りを行い、策定した内容が適切であったか、改善点はないかということを確認し、PDCAを繰り返しながら、その都度最適化させていきましょう。

適切なコスト管理

各災害ごとに想定される損害をシミュレーションし、企業の事業継続に必要な資金について把握します。中小企業庁の公的支援制度を活用するなど、実際に損害が発生した場合のキャッシュフローについても構築しましょう。

柔軟な外部連携

BCP対策は関連会社や他社、取引先、協力会社などと連携し、協力し合うことで、より強固な体制を構築できます。行政や地域との連携も、企業の社会的な役割を果たすために必要不可欠です。

業界別BCP対策

製造業

製造業においては、材料・原料の調達や、工場や生産の設備、製品の運搬、在庫管理など、さまざまな工程があるため、可能な限り取引先を分散させ、製造の継続と在庫の確保をすることが必要です。製造に必要な備蓄や工場設備の安全対策、従業員の安全確認方法を構築します。

部品の調達・・一社では依存度が高くなるため、サプライヤーを分散することで製造が止まるリスクを軽減する。

生産ラインや物流拠点の多様化・・工場や設備が止まらないように、代替施設を複数、確保しておく。

従業員の安全確保・・非常時の連絡先を取りまとめ、周知させる。緊急時用のマニュアルを作っておく。

管理システムなどのバックアップと早期復旧に向けた対策・・在庫管理などに使用しているシステム類のバックアップをとり、早期復旧に向けた対策を講じておく。復旧スケジュールの目処を立てておく。

金融業

資産運用、取引、決済など、経済活動の血液とも言われる金融は、滞ることで社会に大きな混乱を招くことになります。2023年6月に金融庁より発表された「主要行等向けの総合的な監督指針」においても、平時より業務継続体制を構築し、危機管理マニュアル、および業務継続計画の策定などを行っておくことが必要であると記されています。

顧客データの安全確保・・災害やハッキングで顧客データの漏洩や消失をしないようにセキュリティを強化する。

オンラインサービスの拡充・・オンラインバンクやアプリなど、非対面でも対応できるサービスを複数用意する。

システムのバックアップ・・バックアップセンターの配置、通信回線の維持、分散管理、業務で使用しているコンピュータシステム業務に損害が発生しないような対策を講じる。

従業員の安全確保・・非常時の連絡先を取りまとめ、周知させる。緊急時用のマニュアルを作っておく。

運輸業

物流は原料の調達から消費者の手元に届くまでの一連のプロセスを担っており、経済活動や国民生活を支える基盤になっています。また、物流の停滞は人々の活動を止めることにもなり得るため、複数の配送ルートの確保が必須です。

車両とドライバーの安全確保・・車両やドライバーが被災した際に、安否確認用の連絡先を取りまとめ、周知させる。緊急時用のマニュアルを作っておく。

施設の確保・・物流拠点が自然災害などで被災した場合、稼働が困難になるケースも考えられるため、建物や設備の強化、非常電源や代替施設の確保をしておく。

運送ルートと運行計画の見直し・・緊急時に代替ルートで運行できるかを考え、いくつかルートを用意しておく。

代替手段の確保・・自社だけでは対応困難なケースも考え、他社への協力体制構築など、代替手段を検討する。

緊急救援物資輸送への対処・・被災地への物資輸送に対応する際の注意事項や燃料補給について明記する。

建設業

2024年1月に発生した能登半島地震では、家屋の倒壊や市街地での火災など、甚大な被害が出ましたが、建設業従事者の活動により、早急なインフラ復旧が実現しました。建設業も、建築物をはじめ、生活に必要不可欠な業務を担っているため、BCPの策定は必須です。

現場の安全対策・・安否確認や指示伝達について迅速な対応が行えるようにする(IT活用など)。

災害対策時のチーム体制、指示系統を明確にする・・緊急時に即時対応ができるように指揮命令系統を明確にし、役割を決める。

下請け会社や協力会社との連携・・インフラ復旧に向けて他社との連携を構築する。

従業員の安全確保・・非常時の連絡先を取りまとめ、周知させる。緊急時用のマニュアルを作っておく。

医療・介護業

一般的な病院や医療機関、介護施設においては義務化されているわけではありませんが、災害拠点病院については、2017年に厚生労働省が定めた「災害拠点病院指定要件の一部改正」において、BCPの策定が定められています。

緊急時に備えた体制の構築・・緊急時に備えて指揮命令系統を確立する。

優先業務の整理・・非常時の業務優先順位を決め、診療に必須の業務のみに注力できる体制を構築する。

施設や設備を強化する・・建物の耐震性を強化する、非常電源、非常用の給水設備やガスの設備、通信手段を確保する。

スタッフの招集・・緊急時は医療を提供するスタッフが必要となるため、出勤可能なスタッフを把握し、連絡先、緊急時の出勤方法を決めておく。

従業員の安全確保・・非常時の連絡先を取りまとめ、周知させる。緊急時用のマニュアルを作っておく。

販売・小売業

物流の停滞により仕入が停止することや、店舗での販売が困難になる可能性があります。また、仕入れ価格が高騰することも考えられるため、在庫管理や販売チャネルの拡大を行いましょう。

店や倉庫の防災設備、耐震性強化・・消化器、安全帽、懐中電灯などを必要な分揃え、確実に使用可能か確認する。店内の安全状況を調べ、耐震強化対策を行う。

従業員の安全対策・・避難経路や安否確認の連絡先、緊急時の対応について取りまとめ、周知させる。普段から防災訓練や防災教育を行う。

店舗以外の販売方法を検討する・・災害で店舗が使用できなくなった場合を考慮し、ECサイト、デリバリー、SNSなどの販売手段を確保する。

在庫の管理、配送方法、配送ルートの見直し・・物流遅延や仕入れのリスクを考慮し、一つの供給元に依存せず複数の供給元を利用する。

エネルギー業

電気、ガス、石油など、いずれも人々の生活に欠かせない重要なライフラインです。電力、ガス、輸送、通信事業は指定公共機関となるため、「防災業務計画」の策定も必須です。これらの機関は、災害発生時には国や地方公共団体と連携し、物資輸送や被災者の輸送などの緊急時対応に協力する責務も担います。

サービスの継続・・拠点が自然災害などで被災した場合、稼働が困難になるケースも考えられるため、早急に復旧するための手段やフローを複数用意しておく。

施設や設備を強化する・・建物の耐震性を強化する、拠点を分散させる、非常電源、非常用の給水設備やガスの設備、通信手段を確保する。

人員の確保・・エネルギーを配送する際に、自社の従業員が稼働できない場合を想定し、代替の人員をどこからどのようにして、誰が調達するかを決めておく。

従業員の安全対策・・避難経路や安否確認の連絡先、緊急時の対応について取りまとめ、周知させる。普段から防災訓練や防災教育を行う。

自治体

自治体は、非常時において、住民と住民の生活を守るための体制を整えておく必要があります。公共サービスが止まらないように維持し、住民の生活を守るための対応が必要です。

首長不在時の明確な代行順位と職員の参集体制構築・・首長が不在の場合の職務の代行順位と災害時の職員の参集体制を定める。緊急時に重要な意思決定に支障を生じさせないようにする。

代替庁舎の特定・・本庁舎が使用不能となった場合を想定し、執務場所となる代替庁舎を定める。

電気・水・食料など非常物資の確保・・災害対応に必要な設備、機器等への電力供給が必要となるため、非常用発電機とその燃料を確保する。業務を遂行するうえで必要となる職員等に供給する水、食料等を確保する。

災害時にもつながる通信手段の確保・・断線や輻輳等により固定電話や携帯電話が使用不能な 場合でも使用できる通信手段を確保する。

行政データのバックアップと復旧体制の構築・・業務の遂行に必要な行政データのバックアップ を確保しつつ、復旧体制も整える。

非常時優先業務の整理・・非常時に優先して実施すべき業務を整理しておく。

BCP対策の国内実践例

三菱電機 県外関連工場での増産で不足分を補てん

国内第2位の売上高を誇る、大手総合電機メーカーの三菱電機は、「サプライチェーンにおける事業継続」を自社BCP対策の指針として掲げ、稼働中の生産拠点が災害に遭遇し壊滅的な被害を受けても、別の場所に拠点を移すことで生産継続を目指した対策を構築しています。

三菱電機は、2016年4月の熊本震災で県内2か所の生産拠点が被災し、半導体を製造するうえで欠かせないクリーンルームがダメージを受けましたが、BCPに則って県外にある生産委託先工場の生産量を増やすことで、不足した生産量を補いました。同時に、本社から応援エンジニアを現地に派遣し復旧作業を進めた結果、震災発生から約1ヶ月半後の翌月31日には、被災した熊本県合志市内の工場が、そして6月27日には熊本県菊池市の液晶事業統括部が震災前の生産能力に復旧しています。

本田技研工業 過去の大震災を教訓に耐震工事を完了

過去に発生した災害での被害状況を教訓にBCPを見直し、事業所の耐震工事や非常用通信網・災害備蓄品の整備などの対策を進めた結果、再び訪れた危機に動じることなく、早期の事業再開を果たしたのが、大手自動車メーカー・本田技研工業です。

本田技研工業は2013年3月に策定した「BCPポリシー」の下、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模地震を想定した対策を講じていましたが、熊本震災で国内唯一の2輪車製造拠点が被災しました。しかし、東日本大震災発生後にBCPを根本から見直し、耐震工事や水・食料などの備蓄、従業員の避難訓練などの備えを着実に進めていた結果、熊本震災時も慌てることなく、被害を最小限に食い止めることができたそうです。

東京エレクトロン 取引各社との連携で危機を回避

『一企業として万全のBCP対策を講じるのが難しいのなら、関連企業や取引先と密に連携し業界全体で災害に備えよう』という考えで成功した例が、半導体やFPD製造装置の開発・製造・販売を手掛けている東京エレクトロンです。

同社は、数多い取引先拠点の生産力などをデータ化し、それを関連企業間で共有することによって、業界が一体となって災害発生時の速やかな被害状況の把握および復旧への取り組みを進める体制を整備しました。東京エレクトロンは、熊本震災で九州にある主力工場が被災しましたが、取引先との連携で迅速な対応ができ、効率の良い復旧作業を進められた結果、震災発生10日後の4月25日頃から、段階的にではありますが生産再開にこぎつけています。

生産した部品を取引先に納品するサプライ企業にとって、取引先がいつどの程度の量の部品を必要とするかを数的データで把握し、それに則って復旧スケジュールを決めるという作業は、BCP対策に必ず盛り込んでおくべき項目と言えるでしょう。

BCM(事業継続マネジメント)への進化

「計画・実行・確認・改善」という4つのプロセスを繰り返すことで企業や組織の事業は継続・成長します。これを「事業継続マネジメント(BCM)」と言い、BCPはこのプロセスの「計画」に属するものです。

DCP(地域継続計画)の重要性

DCP(District Continuity Plan)−地域継続計画−とは、被災時に優先して復旧すべき箇所や建物の耐震強化などハード対策を講じておくべき箇所を事前に地域で合意形成・決定し、発災直後から地域の機能を継続させるための行動指針として定める計画のことです。

2011年3月11日に発生した東日本大震災を機に日本で生まれたDCPは、地震や津波、大規模洪水や台風被害など、広域災害から「地域の人命・財産の保護と健康な社会生活の維持」を目的に社会機能の維持を考える重要なものです。非常時にサプライチェーンを継続していくためにも、企業と事業を営む地域、官民が一体となり、協力して取り組みましょう。

まとめ

BCP対策は国から義務付けられたものではありませんが、企業や組織が危機を乗り越え、生き残っていくために、必要不可欠な対策です。いざという事態に備えて策定しておくのはもちろん、状況に合わせ定期的に見直しやアップデートをするようにしましょう。